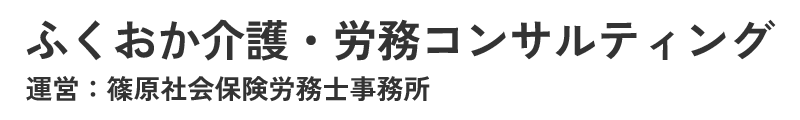

あなたは、こんなお悩みを抱えていませんか?

- 経済的負担「離職に伴う新規採用や育成のコスト増加が、組織の安定性や持続可能性を脅かす。

- 人手不足の深刻化「急な介護休暇(休業)が業務に影響し、代替手段の確保に苦労する状況が続くと、事業運営に支障をきたす」。

- 組織文化への悪影響「優秀な社員の離職が、他の社員に不安を与え、心理的な安定や組織全体のモチベーションを低下させる」。

- 柔軟な働き方の必要性「すべての業種が対応可能ではないが、特にサービス業等のように、厳しい労働規定がある職場では柔軟性をもたせる工夫が不可欠」。

- 介護離職による影響「長年培ったスキルや知識が失われ、業務効率や競争力が低下。新人教育には時間とコストが必要で、AIでは補えない部分も多い」。

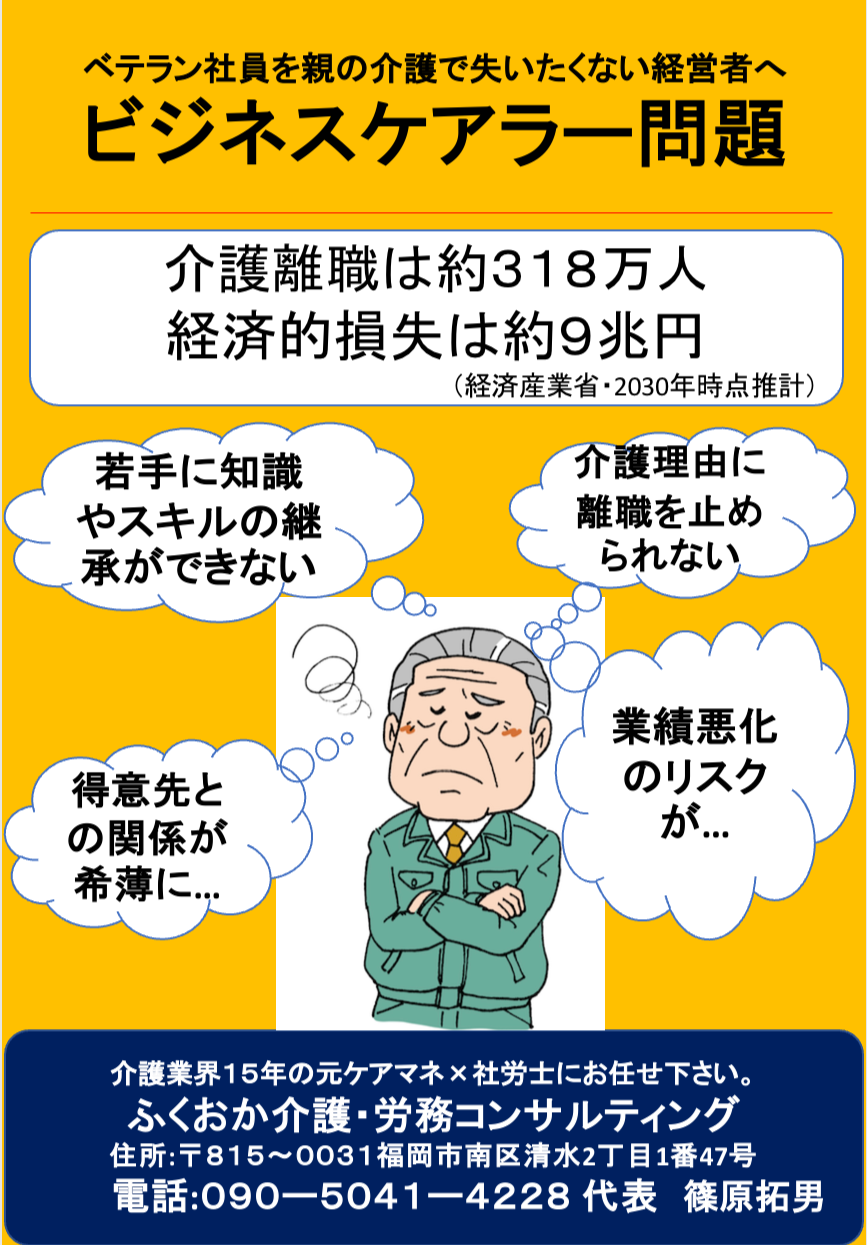

親の介護離職問題チェックシート

まずは、身内・職場からチェックしてみましょう。

介護をマネジメントするって…?

介護離職に直面した時に、経営者及び社員の方々に知っておいて欲しいことは、「介護休業は、自らが介護をするための休業ではなく、介護の準備をするための休業である」ということです。

介護が始まって困ることはなんでしょう?。よかったらご自分で考えてみて下さい。

①誰が◯◯を見るのか

②◯◯はどれくらいかかるのか

③誰が◯◯を負担するのか

④誰に◯◯したらいいのか

避けたい介護離職

親の介護離職問題は、本人やその家族だけの問題ではなく、その方を雇用する企業やその方を顧客とする企業など、社会全体の大きな問題でもあります。ただ、介護は育児と違って突然発生するため、対策が取りづらいというのが現状です。

介護離職の原因は、大きく次の3つが考えられます。

1)自分が大事な家族のため、介護をしないといけないという責任感からくるケース。

2)介護サービス費用の負担軽減のため、自身が介護をするといった金銭問題のケース。

3)仕事と介護の両立が難しいといった職場環境(介護休業の利用の仕方がわからない、前例がないため言い出しにくい、人事労務担当者に介護の理解がない)のケース。

社員が親の介護で離職すると…。

1)介護は、ある日突然始まりいつ終わるかわかりません。それだけに、「精神面」「身体面」「経済面」の負担が大きく、介護終了後の生活を考えた場合でも、経済的な基盤が大きく揺らぐことになります。具体的には、社会保険の厚生年金・健康保険が国民年金・国民健康保険へ。また、年齢がある程度高いと、再就職がしにくいと言ったハンディを抱えることにもなります。

2)親の介護で自宅に引きこもってしまうと、外部(社会)との繋がりが途絶え、心身ともに追い込まれていく危険性(介護うつ等)があります。

3)上記のようなことが積み重なると、親御さんの介護が終わっても一息つく間も無く、自身の老後問題に不安が大きくのしかかり、負のデフレスパイラルに陥ることになります。

【負のデフレスパイラル a→jの順に移行】

a:仕事を辞めて収入が減る。

b:それまで利用してきた介護サービスを減らす。

C:介護サービスを減らした分、支出は減る。親とのマンツーマンの時間が増える。

d:引き籠りや孤立する。

e:精神的負担増える。

f:経済的負担が徐々に増加する(介護が長引くと親の年金だけでは足らず、預貯金を取り崩しても間に合わなくなる)。

g:親が他界する(親の年金は支給されなくなる)。

h:再就職が難しい年齢になっている。

i:中途退職のため、年金等が少ない。

j:老後の生活が困窮…?。

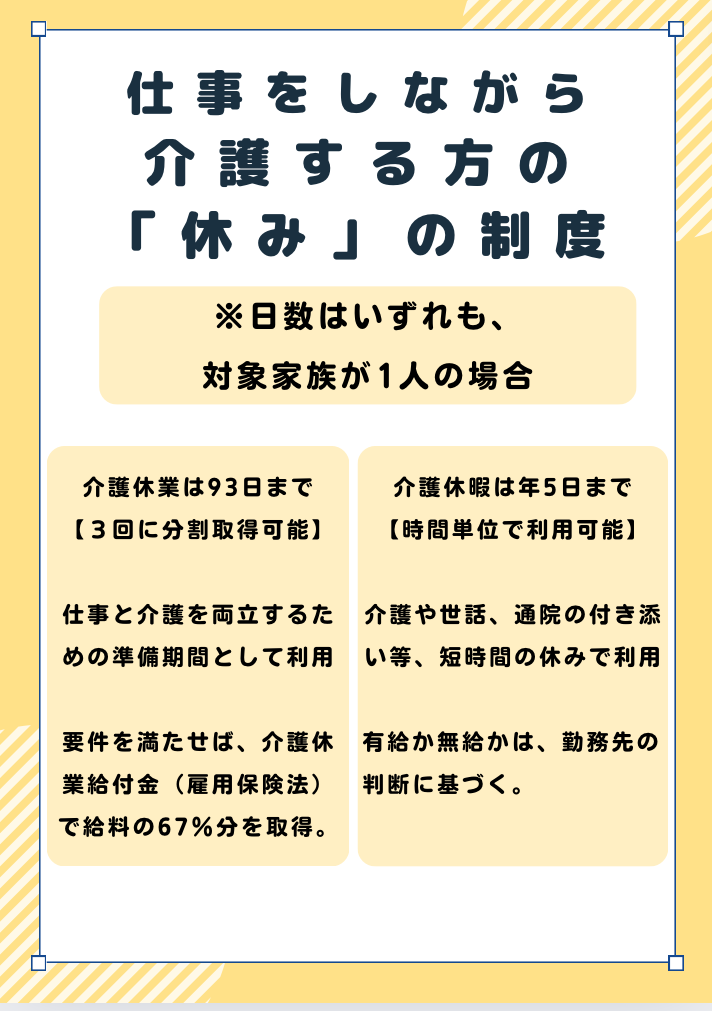

仕事と介護の両立で利用できる「休み」の制度

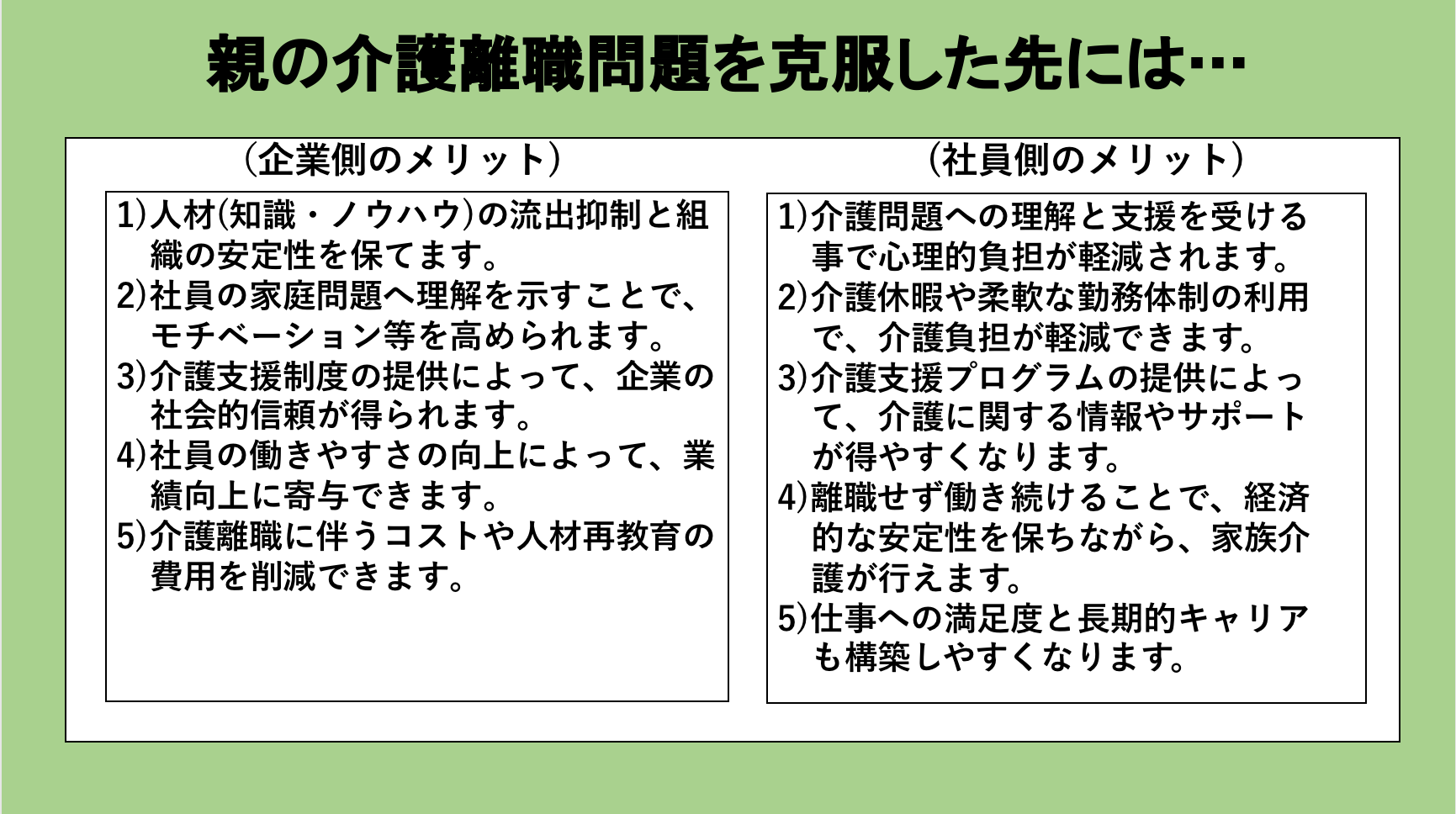

親の介護離職問題を克服すると…。

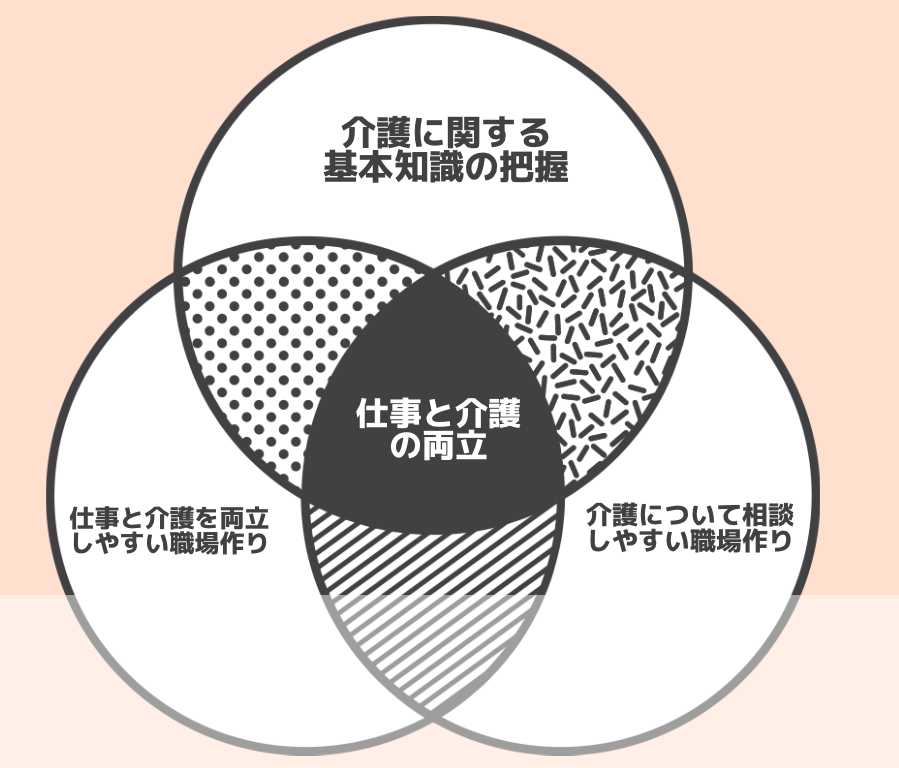

仕事と介護両立支援のイメージ

事例紹介

こちらの事例は、某コミュニティの相談会で対応した内容です。このようなご相談にも、当社の商品である「仕事と介護両立支援」(ビジネスケアラー対策)の中で応用できるアドバイスを提供しています。【注意事項】本サイトで紹介している相談事例は、相談者の了承を得た上で掲載しています。また、個人情報の保護には十分配慮し、相談者及びそのご家族が特定できないよう、加工しております。

【相談内容概要】

「親の介護で悩む家族の声:60代女性の相談事例」

対象者:92歳男性(令和4年から要介護2)背景:令和4年に妻(相談者の母)を亡くし、その後一人暮らしを継続。頑固な性格で不満が多く、家族や周囲との関係に課題があります。ご本人は現役の頃、銀行の支店長代理をされていました。KPは長女。

現状(令和6年現在)●身体状況は体重10kg減少、体力低下(2年前まではグランドゴルフを行う)。日常生活動作(トイレ、着替え、食事)は自力で可能。腰痛や巻き爪があり、運動はほとんど行わない。入浴頻度は月1回程度。●医療対応は、認知症検査や脳の画像検査を拒否、「家で死ぬ」と発言。高血圧、前立腺、精神安定剤(?)を服用中、巻き爪治療中。●性格・行動の特徴は、気に入らないことがあると虚偽の話で他人を悪人に仕立てる。覚えていないことを他人のせいにし、周囲に言いふらす。これにより妹が精神的に傷つき、体調を崩して半年間不調となる。●家族の対応状況はデイサービス、ヘルパー、宅配弁当などを試みるも全て拒否。妻が亡くなる前は、家族に全てを受け入れてもらっていたが、現在は長女等への不満が増加。介護サービスの利用を拒むため、相談者(長女)がご主人と別居して父親の日常生活を支えている状態。

【相談内容の総括】

父親が介護サービスを拒否し続け、自宅での介護が難しい状況に近づいています。

【対応策】

まず、介護サービスの選択肢やその利点を丁寧に説明し、ご本人が安心感を得られるよう心がけました。また、第三者(ケアマネや医療関係者)を交えた話し合いを提案し、信頼関係を築くステップをアドバイスしました。

1・健康状態と生活習慣の確認

1-1・体重減少と体力低下の原因把握

体重が10kgも減少していることは、健康リスクを伴います。食欲不振や栄養不足が原因と考えられますが、隠れた病気(消化器系の問題、うつ症状など)も原因となる可能性も否定できません。

【対応策】

まずは、かかりつけ医に相談し、血液検査や栄養状態の確認を行うことを勧めました。特に、高齢者の急激な体重減少は身体機能の低下につながるため、早めの診断が大切かと思います。

1-2・運動不足の対策

現在は、運動をほとんどしていない状態ですが、体力維持のためにも少しでも動くことが必要です。

【対応策】

グランドゴルフのような趣味を再び取り入れることが難しい場合、体力維持のため簡単なストレッチや椅子に座ったままできる体操を提案してみました。この場合、興味を持ちやすい内容にして「一緒にやってみよう」と声をかけるのも有効かと思います。また、リハビリ専門職の訪問リハビリは受け入れやすいかもしれません。この場合は、介護保険でも利用できるためケアマネジャーに相談し、提案してみてはいかがでしょうか。

1-3・入浴の改善策

月1回の入浴では、衛生面や皮膚トラブルのリスクが高くなります。特に高齢者は乾燥肌や感染症にかかりやすいため、入浴の頻度を増やすことが望ましいです。

【対応策】

ヘルパーによる訪問入浴サービスを検討してみて下さい。ご本人が拒否する場合、まずは話し合いで定期的な入浴の必要性を伝えることが大事です。それでも拒否が強い場合は、シャワーだけでも毎週1回の習慣化を促すようにしてはどうでしょうか。

2・介護サービスの拒否への対応

ご本人がデイサービスやヘルパー、宅配弁当などのサービスを断ってしまうのは、プライドや自立したいという気持ちが強いからかもしれません。

【対応策】

介護サービスを「助けを借りるもの」ではなく、「生活をより楽しむためのサポート」として提案してみると良いかも知れません。例えば、「体操教室」や「趣味の活動ができる場所」として、デイサービスを紹介する方法や訪問介護を「お手伝いさんがちょっと手を貸してくれる」程度に伝えるなど、言葉の使い方、表現を変えるだけでも違ってくるかもしれません。

3・作話(虚偽記憶)への対応

作話とは、ご本人が記憶の抜け落ちを埋めるために、自然に虚偽の記憶を作ってしまうことです。この場合、ご本人に悪意はありませんが、家族としては困惑することが多いです。

【対応策】

作話を指摘したり、否定するのは避ける方が良いです。ご本人にとっては真実であり、否定されることで不安や怒りが増します。むしろ、「そうだったかもしれないね」と受け流すか、「どうしてそう思ったの?」と優しく聞いてみて、安心させることが重要になります。

4・日常のコミュニケーション改善

頑固なご本人(父親)に対して、どのようなコミュニケーションを取るかがポイントになります。ご家族がストレスを感じることが多いかもしれませんが、受け入れやすい話し方を工夫してみることが大事かと思います。

【対応策】

高齢者は過去の話や趣味に興味を持ちやすいので、ご本人が好きだったことや昔の話を話題にして、穏やかに会話を進めると良いです。また、命令形ではなく、提案形(「一緒にやってみない?」など)の言い方をすると、受け入れやすくなるかもしれません。

5・ケアマネジャーとの連携強化

ケアマネジャーは、ご本人の介護プランの調整をしてくれますが、月に1回の訪問だけでは足りない場合もあります。このあたりは、フットワークの軽さでしょうか。

【対応策】

状況が変わりやすいご本人に対しては、ケアマネジャーに追加のご相談をお願いし、介護プランの見直しを早めに行うよう依頼してみてはいかがでしょうか。特に体力低下や食事の問題が深刻になってきた場合、(管理)栄養士や理学療法士との連携も視野に入れて検討すると良いです。

6・まとめ

ご本人は、頑固な性格や自立心の強さから、介護サービスや支援を拒否していることがわかります。しかし、健康維持のためには、少しずつ支援を取り入れていくことが不可欠です。まずは、ご本人の気持ちを尊重しつつ、「少しずつ試してみる」という形で介護サービスを再度提案してみてはいかがでしょうか。また、ケアマネジャーや医師とも密に連携し、必要なサポートを柔軟に調整していくことが大事です。一方、ご家族の方も無理をせず、ご自身のケアを忘れないようにすることも大切です。介護は、長期戦になることが多いため、ストレスを感じた時は一人で抱え込まずに、専門家や地域のサポートを利用すると良いでしょう。以上になります。

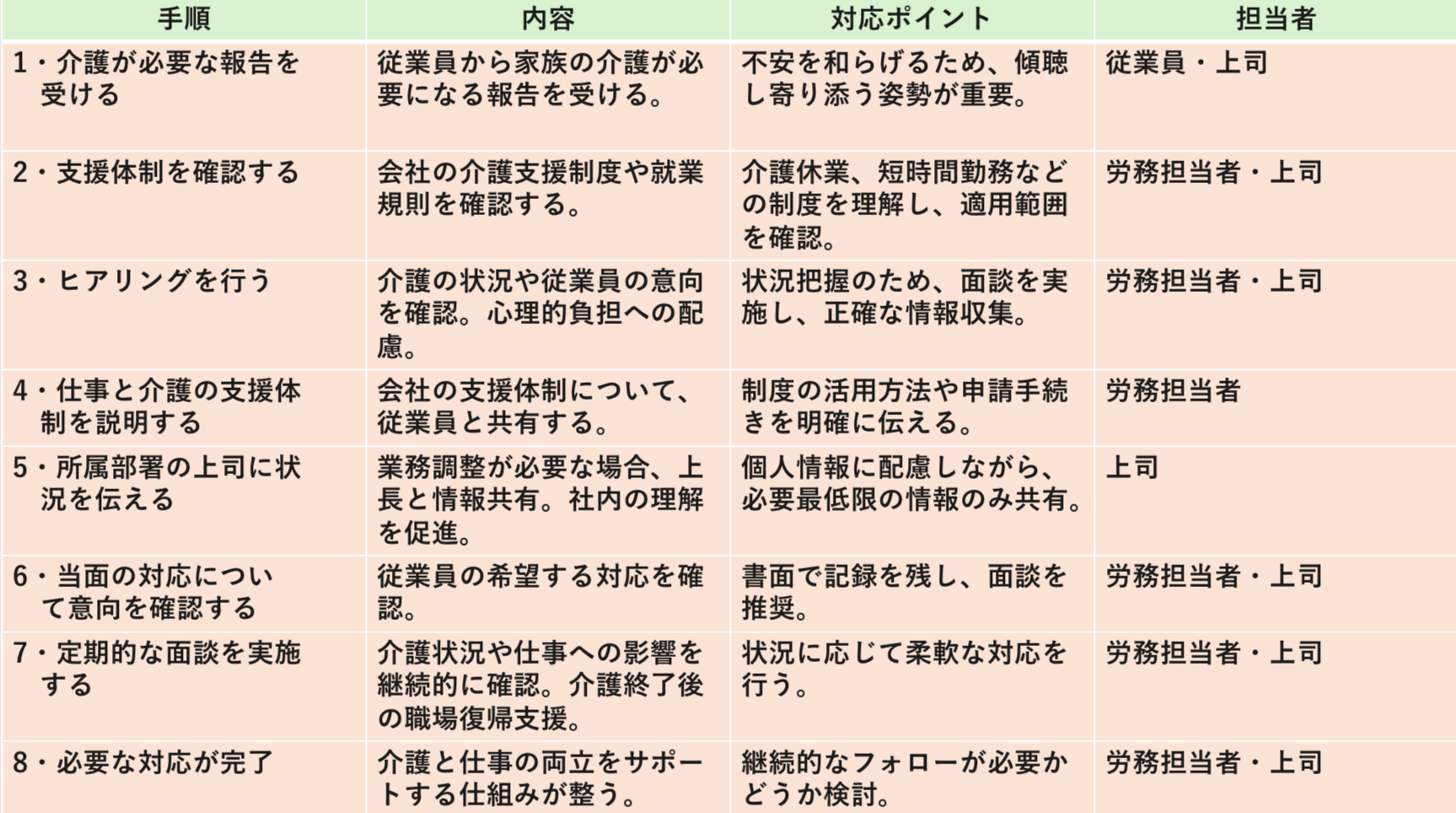

従業員の家族に、介護が必要な場合の対応手順とポイント

上記質問の回答:①面倒 ②費用 ③お金 ④相談

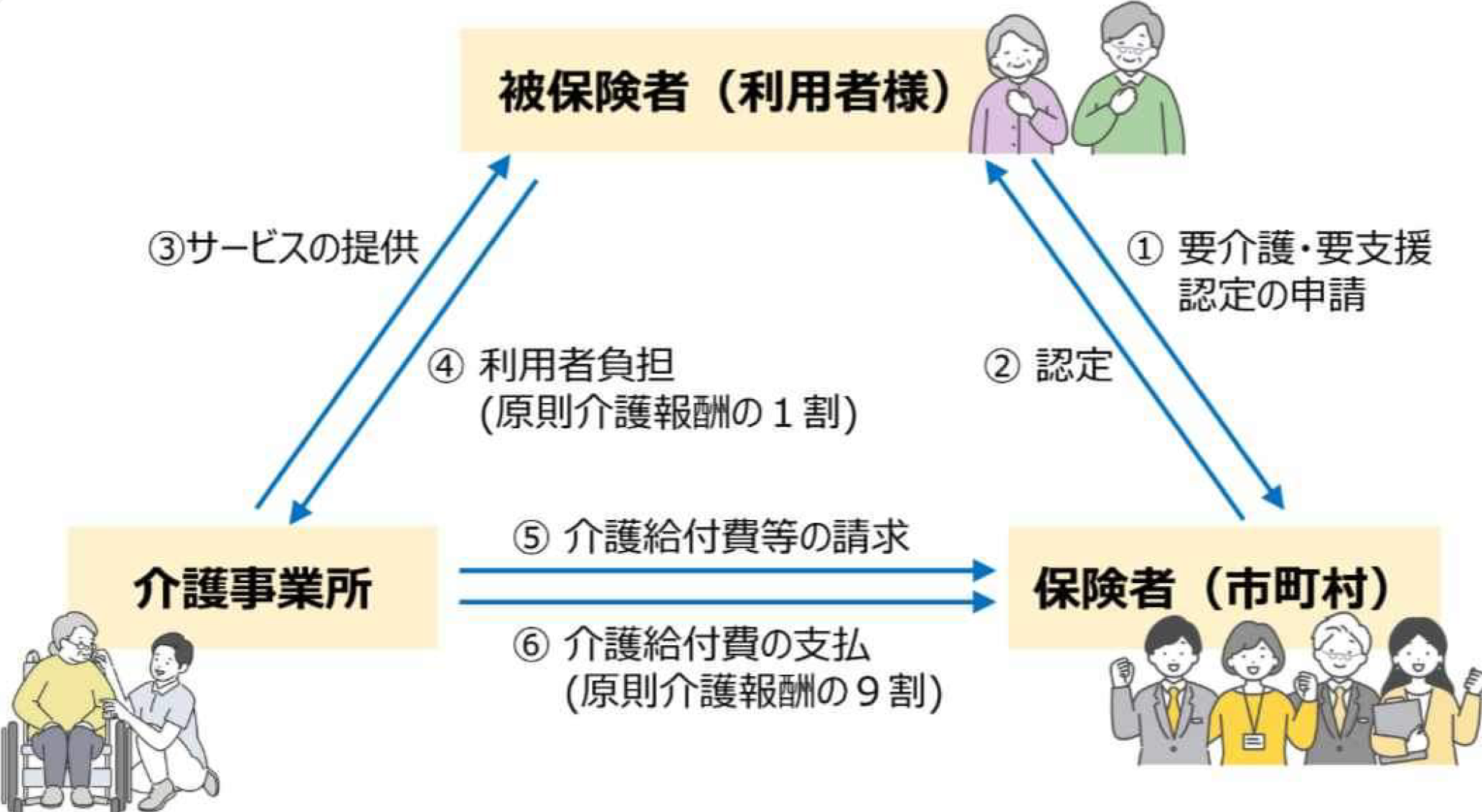

育児・介護休業法と介護保険法との関係

育児・介護休業法だけでは、介護離職の本質的な対策にはなりません。その大前提として『介護保険制度の理解が不可欠』です。理由は、以下のとおりになります。

1)介護の負担軽減策を知らないと、離職せざるを得なくなります。

◯介護休業や時短勤務の制度があっても、介護が想像以上に大変だと感じれば「仕事を辞めるしかない」と思い込んでしまいます。

◯しかし、介護サービスを適切に活用すれば、仕事との両立は十分に可能です。

2)介護保険サービスの利用によって、働きながらの介護が可能になります。

◯デイサービス(通所介護)、ショートステイ(短期入所)、訪問介護などを活用すれば、日中の介護負担を軽減できます。

◯特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)などの施設入所の選択肢を知ることも重要です。

3)親の介護離職防止には、早めの準備が鍵🔑になります。

◯介護は突然始まる(例:自宅の畳の縁で躓き転倒、大腿骨頸部骨折等)ことが多く、「要介護認定」や「ケアプラン作成」には時間がかかります。

◯早めに親の状態を把握し、介護保険の申請やサービス利用を進めておくことが、仕事を続ける上でのリスクヘッジになります。

4)企業側も介護保険制度を理解してサポートする必要があります。

◯従業員が、親の介護で離職しないよう、企業としても介護保険制度を活用した支援策を知ることが重要です。

◯例えば、介護相談窓口の設置や社内セミナー等の開催などを行うことで、従業員が冷静に対策を考えられる環境を整備することが大事です。

【結論】

育児・介護休業法は、『働きながら介護する権利を守る制度』であり、介護保険制度は『介護負担を軽減する仕組み』です。この二つは『車の両輪』であり、うまく組み合わせることで親の介護離職を防ぐ実効性のある対策が可能となります。

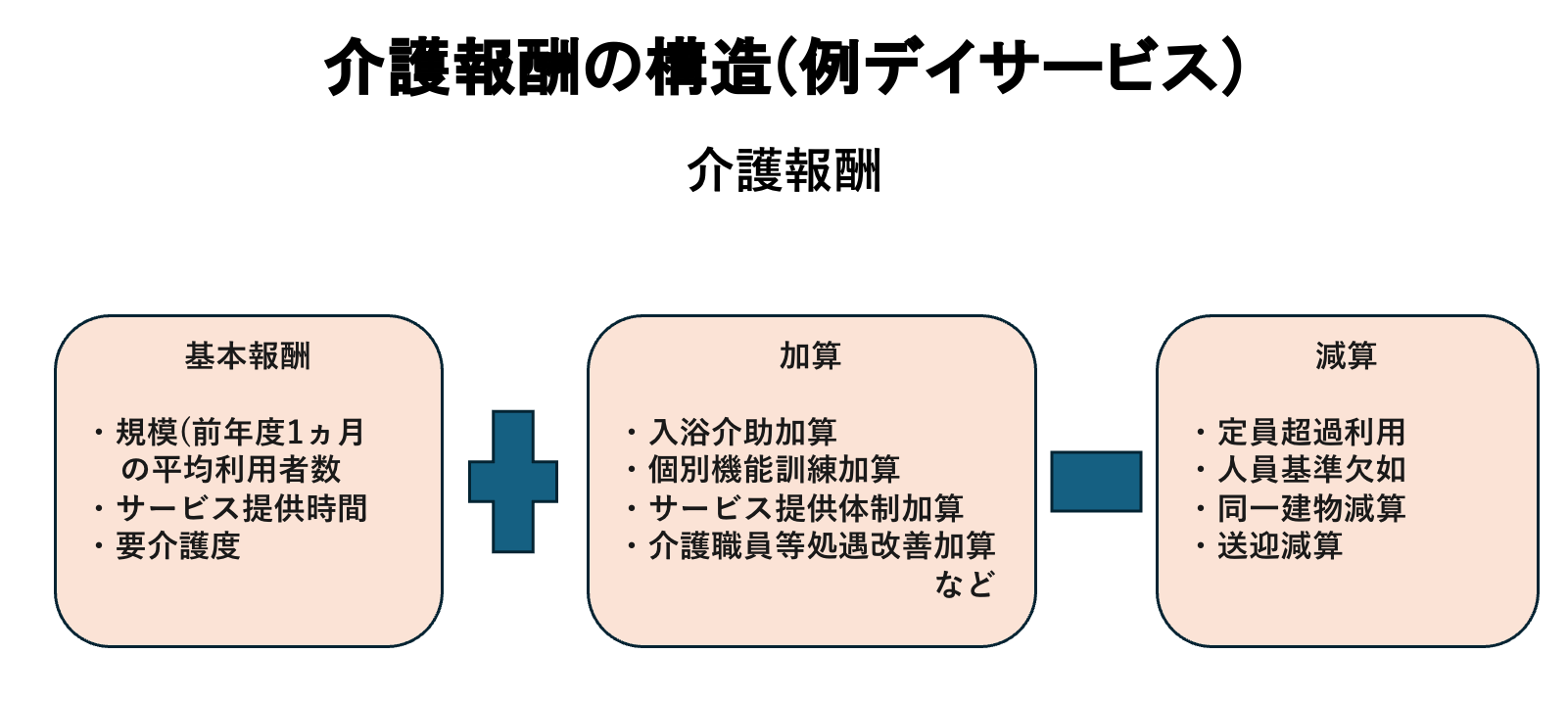

介護報酬の基本構造と流れ

第9期の介護報酬改定から見えるもの

【第9期(2024年度〜2026年度)の介護報酬の特徴】

特筆すべき点は、基本報酬よりも加算を重視した考え方をとっているということです。介護報酬が、加算を重視した考え方に傾いているということは、介護業界にとっては重要な変化の一つです。こういった変化がもたらす影響について、以下にその注意点を記載してみたいと思います。

⚫️第1は、介護サービスの質と効果の向上が不可欠であるということです。加算が重視されるということは、単にサービスを提供するだけでなく、その質や効果に焦点を当てる必要があるということです。このことは、介護事業所•施設がスキルや専門知識をもった介護スタッフを確保し、継続的なトレーニングや教育を行うことを意味します。例えば、特定の疾患や認知症に関する専門知識をもつ介護スタッフの配置や、個々の利用者のニーズに合わせたカスタマイズされたケアプランの提供などが挙げられます。

⚫️第2は、労働環境の改善がより一層必要になると考えます。前述のように介護事業所が、加算を重視した経営に重点をおこうとすると、よりレベルの高いサービスの提供が求められるため、適切な人員配置や労働条件の改善が必要です。そして、介護スタッフの定着率を高め、モチベーションを向上させるためには、適切な報酬や福利厚生の提供、労働時間の配慮などが重要になります。

⚫️第3は、昨今の人手不足といったアゲンストの環境下においては、技術とイノベーションの活用が必須です。介護業界は確かにマイナス要素が強い印象がありますが、水面下でのテクノロジーの進化には目を見張るものがあります。例えば、ロボット技術や※loTデバイスの活用によって、身体的な介護作業の効率化や利用者の健康状態のモニタリングが可能になっています。介護事業所•施設は、これらの技術を積極的に取り入れることで、サービスの質や効率を向上させることができると思われます。

※loTデバイス=モノのインターネットと略される。一例:スマートフォンやタブレットをはじめ、それらによりリモート操作される家電や照明、空調機器等

以上のように、今回の介護報酬の改定が、加算を重視した考え方へとシフトする中で、介護業界は質の向上、労働環境の改善、テクノロジーの活用などに注力する必要があります。これらへの取り組みが、将来的により良い介護サービスの提供と業界全体の発展に繋がるものと期待されます。その一方で、介護業界の再編•二極化が加速されるといった点も懸念されます。

料金

・料金は、個人・法人の規模や経営状況をお伺いした上で個別対応させて頂きます。ご希望があれば、先に概算でお伝えすることもできます。その折りは、お問い合わせフォームから気軽にお問い合わせ下さい。

まずは、無料相談をご利用下さい

⚫️サービス内容をご確認頂けましたら、まずは無料相談からご利用頂き、ご要望をしっかり伺わせて頂くことから始めさせて頂きます。ご相談を頂いたからと言って、契約に至るものではありません。また、お互いの相性の問題もございますので、その点も踏まえ、じっくりお考えになってから結論を出して頂ければと思います。